如何贯彻落实“在教育‘双减’中做好科学教育加法”?5月9日在南外仙林分校举办的江苏省小学科学“践行新课标,做好科学教育加法”专题研讨会上,来自六所学校优秀的科学教师展示了精彩课例,省、市教研室及高校专家在分享相关经验及研究成果的基础上,提出指导意见。 江苏省教科院党委副书记何锋、南京市教研室副主任陆静、栖霞区教育局副调研员宋福云、栖霞区教师发展中心校长朱光成、南京市教研室小学科学教研员杨健、南外仙林分校书记李习凡、副校长兼小学部校长张蕾芬出席开幕式。江苏省教研室科学教研员卢新祁老师主持研讨会,李习凡书记致欢迎词。 实践重体验,探究重思维 本次活动中,南外仙林分校、琅琊路小学、金陵小学、江宁开发区学校、南通市海南小学、太仓市实验小学六校教师展示了精彩课例。 南外仙林分校王猛老师展示的科学课《做馒头》,是基于校本特色活动“主题研究型学习”进行延伸,自主开发的一节科学课。 在上学期的“主题研究型学习”中,学生尝试了制作馒头。同样的面粉,做出的馒头却有很大区别,是什么原因造成的? 王猛老师引导同学们看、摸、闻、尝,对比两个馒头的区别,在充分观察的基础上,依据生活经验对馒头的区别做出解释。 同学们猜测,可能是酵母粉的多少、发酵时间的不同造成了馒头的不同。 接着,老师让同学们在显微镜下观察酵母,镜头下的酵母在活动。老师事先将酵母的活动过程拍摄下来,用倍速播放,当200倍速播放时,明显看到酵母在聚合、生长。“会活动,会生长,能繁殖,你认为酵母是不是一种生物?”对酵母感到神奇和迷惑的同学们,此时有了印象深刻的重要发现。 老师给每个小组发放了盛有等量冷水和温水的烧杯、酵母、面粉、白糖,让同学们动手实验,对比放入同样多的酵母时,在不同水温下,随着时间变化,烧杯里的面粉会发生什么样的变化。大家发现,放入温水的烧杯,面粉膨胀得非常明显。学生通过观察知道,酵母菌在和面粉发酵过程中会产生大量的气体,而温度是影响发酵效果的重要因素。 接下来,老师由酵母菌引出其它的有益菌和有害菌,让学生知道微生物的存在对于人类生产、生活有着重要的影响。最后,王老师结合校内的主题研究性学习,引导学生对于“发酵食品”展开更深入的研究,探索温度、湿度、时间等对于微生物的生长繁殖会产生怎样的影响。 在介绍这节课的设计思路时,王猛老师表示,课内外融合,课堂有限的时间内如何为课后拓展延伸播下种子,一直是我校科学教师思考的问题。而我校开展的“主题研究性学习”这项活动一直深受学生的喜爱,可以很好作为科学教学的延伸载体。本节课设计的出发点就是将课内教学拓展延伸到课外,让学生在课后进行个性化的研究,更深入的研究。 南京市教研室小学科学教研员杨健老师点评这节课认为:当孩子们获取知识的途径和方法越来越多时,更要去想这些知识是怎样获得的。以《做馒头》这节课为例,同样用了酵母,发酵出来的效果完全不同。孩子们提出自己多样的猜想,温度、加糖、搅拌、水量……过程中,孩子们的思维能力得到发展。 南外仙林科学教育“加法”: 课堂、主题研究性学习、科技节 下午的案例分享中,各校老师介绍了“科学教育做加法”的有益尝试。南外仙林分校小学部一直高度重视科学教育,落实双减政策以来,科学教研组反复研讨,从更高站位系统谋划科学教育做加法,培养学生的科学核心素养。 在课堂教学中,老师们紧扣深度学习的六个侧面知识再建、问题意识、主动构建、协同活动、学以致用、多维思辨开展教学设计,通过任务驱动引导学生主动探究实践,通过贴近生活的教学情境和挑战性任务的设计让学生有机会基于学科或跨学科知识解决实际问题,实现知识的综合应用与实践转化。 学校还将科学教育延伸至课外,组织学生开展研究性学习,所有主题的选取都建立在学生已有知识、经验基础之上,通过学生的探究实践,引导学生在真实情境中思考如何解决生活中复杂的问题,激起学生解决问题的欲望。目前已开展的研究性学习主题包括《食品》、《我眼中的南京》、《是真的吗》、《交通》等。老师们借助学习手册深入推进研究性学习的开展,一份学习手册包括活动计划、活动过程、多彩评价等。 科技节是南外仙林分校校园六大节之一,热爱科学的孩子在多彩的科学活动中萌发出好奇与创新的种子,涌现出一批批“科技小达人”、“科学小院士”。目前学校正在开展“影响人类文明的100个实验”的教育项目研究,期待在科学教育做加法的道路上,培养出更多优秀的科学人才。 高阶认知比重增加,科学教师面临挑战 研讨会上,苏州大学教师学院教授、博导万东升作了题为《科学课程目标与内容的变革:科学教师面临的挑战》的报告。 万教授为大家梳理了从1978年“小学自然常识教学大纲”到2022年最新版的科学课程标准,对比新旧课标的变化可以看到,记忆的认知过程目标占比大幅减少,分析、评价、创造等高阶认知过程目标占比显著增加。新课标中有10%以上部分要求学生去创造。在知识类型目标的比较中,新课标对事实性知识的要求明显减少,对程序性知识、元认知知识的要求明显增加。 调查显示,中国学生尽管有比较高的科学学习兴趣,但主要来源于外在动机,学习的自我效能感较低。科学课程的课时尽管充足,但学生公布和交流科学探究的机会少。中国学生参与设计与评价探究的机会极少,因而较难获得高层次的认知。 他表示,由于工程教育在中国基础教育阶段普遍缺乏,因而需要考虑将工程教育整合到科学教育中来,并且从“制作”和“技术”层面向工程思维、设计和评价转变,从而实现学生“思”与“做”的统一。 同时,要重视以传统技术发展为背景开发科学教学案例,例如开发一个关于中国古代四大发明中活字印刷的教学设计,探讨当时社会需求与印刷技术革命之间的关系,从活字印刷术的技术角度、时代背景、发明动机和中西文字差异等方面来探讨其在中国和欧洲有着迥然不同命运的原因。 他还表示,科学教育的变革让科学教师面临挑战,科学教师需要具备科学史、中西方文化、地理、科学哲学等知识,而相关研究发现,科学教师对科学本质、工程本质和技术本质的理解严重不足。 “加法”加的是“动脑筋,动手做” 江苏省教研室科学教研员卢新祁老师表示,在“双减”中做加法,加的一定是重点,这个重点就是培养青少年的好奇心、探求欲,培养科学家潜质,愿意献身科学事业的精神。这与新课标的导向是一致的,学校的科学教学要发挥主战场作用。 南京市教研室小学科学教研员杨健老师在主题相关教学评析微报告中指出,现在全国各地的中小学都涌现了大量的科技活动、科学活动、博物馆活动、场馆活动等,也有很多所谓的大数据、VR、AI,3D打印、无人机等进入到学校,看上去是丰富了学生的科学学习内容,但未必是我们要的“科学教育加法”,如果仅仅是让孩子获得了更多的体验,更多的操练机会,而没有真正触动学生基于问题发现,设计、制造深度学习的体验,它可能只是一种技术消费的模式。真正促进科学教育的转变,是我们这些做科学教育研究,扎根课堂改革育人方式的专业工作者所需要思考的问题。 对比新旧版课标,由18个核心概念、75个学习内容分布在3个学段,变为13个核心概念、54个学习内容分布在4个学段,实际上是在“做减法”。“减”的目的是为了“加”,让更重要的枝蔓长得更茁壮。“加”的不是记忆型的知识、低阶的认知行为,而是理解、应用、分析、创造等高阶认知行为。在我们的科学课上减掉了一些概念,减掉了一些事实性的知识,我们希望孩子们获得更多的是探究实践。但如果这个“探究实践”,孩子们是被动的,在老师的指挥下亦步亦趋的去做,那只能叫操练。而如果有科学思维贯穿其中,让孩子有好奇、有发问、有设想、有设计、有尝试、有迭代、有得出结论等不断迁移运用知识的过程,这样的探究实践才是我们要“加”的。 这几年来我们一直在说,让我们的科学教育做好“加法”,其实是加好“科学思维”,让我们的课堂上面“少一点、慢一点、实一点”,孩子的素养发展才能真正的多一点。 摄影:陈智鹏、王玉秋晨、郝也

文字:郝也

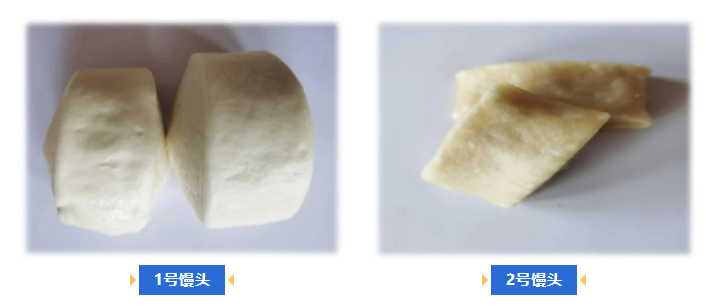

部分内容来源于《现代快报》