2024年12月5日,年度优质课大赛高中组决赛拉开帷幕。此次大赛授课内容选自译林版《高中英语》必修二的主阅读语篇“The Wonder of Literature”。进入本次决赛的三位老师分别是高一年级谢碧瑶、高二年级苏杰以及高三年级李丹丹。校龚熙华高中英语名师工作室成员、高中组全体英语老师以及来自集团校的各位专家共同参加了本次活动。

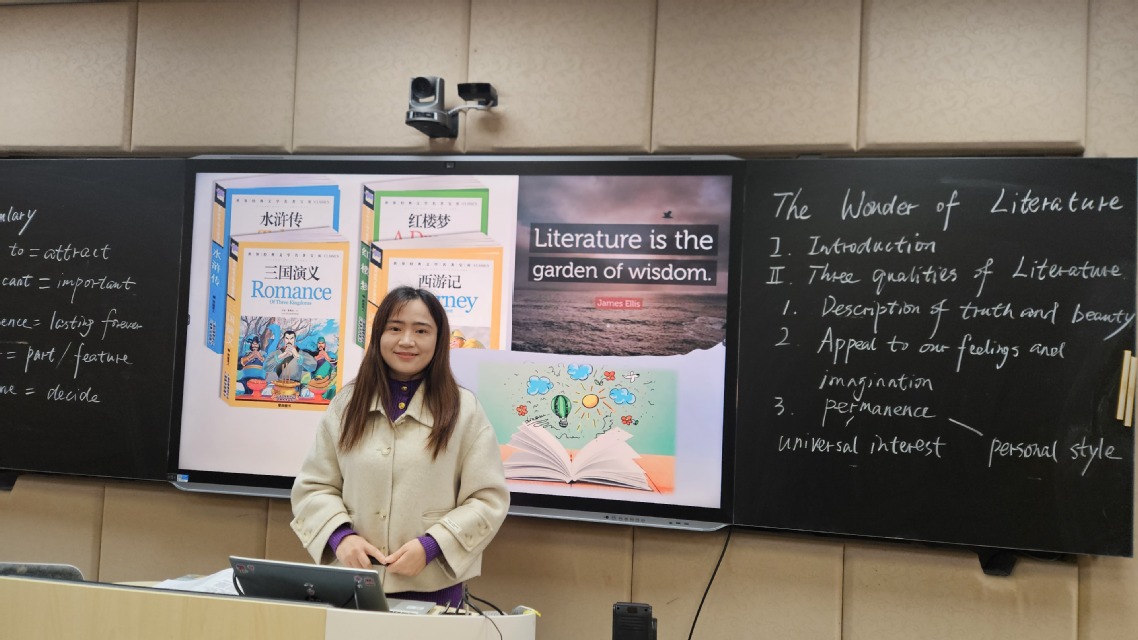

谢碧瑶老师所执教的第一节课采用提问式导入,邀请学生分享自己是否热爱阅读文学以及原因。导入环节的设计既契合高中年段学生的生活实际,同时衔接同单元已学知识,自然引出主题。谢老师在教学中采用多模态教学活动,条分缕析,层层递进,促使学生探究语篇中的美学价值和理解语篇中的文化元素和价值观念,充分发挥语篇的育人功能。

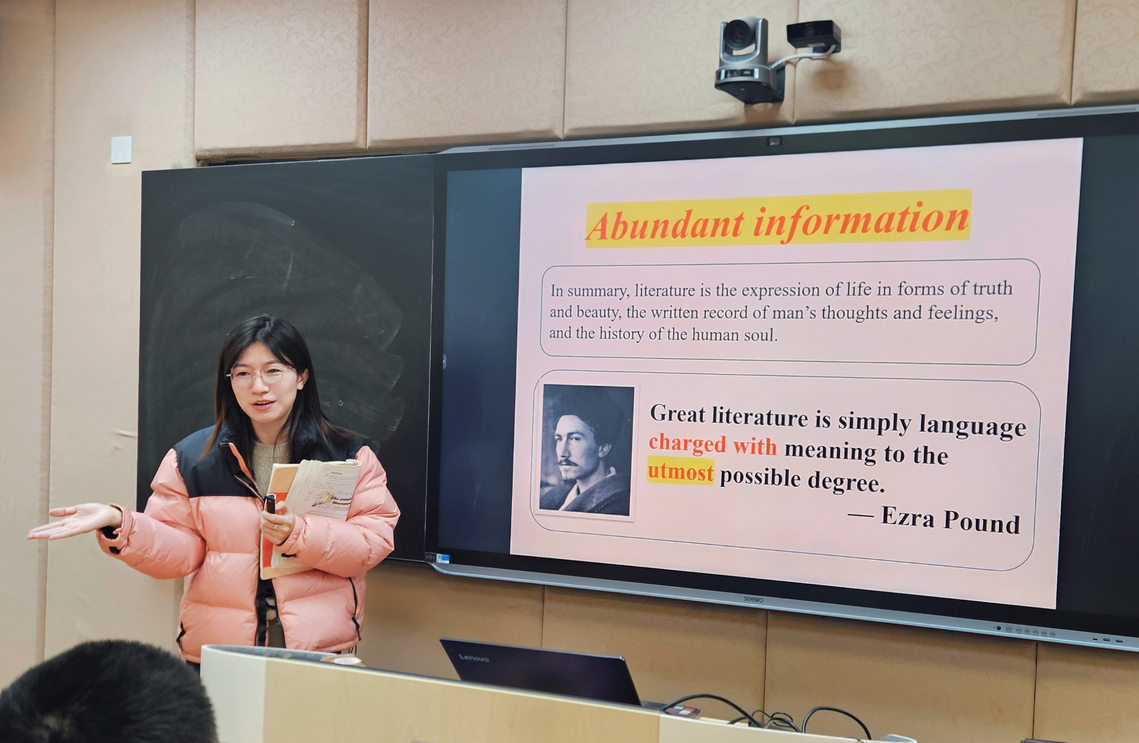

苏杰老师所执教的第二节课以购买文学名著为情境开启课堂,通过设置问题链助力学生聚焦文学作品的魅力和品质,激活学生思维,形成阅读期待。在阅读过程中,教师引导学生关文章注论证方式,通过分析、推断、概括等思维活动促进学生逻辑思维和批判性思维的发展。教师设计了基于学习目标和语用情境的学习理解、应用实践、迁移创新等“学思用创”活动,体现了交互性和成长性为特点的英语课程学习观。

仙外一直将在教学中落实对于学生的文化自信和全球视野作为重中之重。为了更好的学生走进文学世界,李丹丹老师执教的第三节课借助了三首古诗《春夜喜雨》、《清明》和《送元二使安西》,学生感受诗歌之美的同时也讨论了三首诗歌的共同主题和不同情感以及产生差别的原因。李老师的课重视文本结构,借助结构和语言,帮助学生在阅读中生成文学作品的三个特点。整体课堂设计基于跨文化的教学视角,加深了学生对于中华文化的理解,增强中华文化认同感。

课后来自集团校的各位专家对这三节课进行了点评并且给出了中肯的建议。这些宝贵的意见,将为英语名师工作室在今后的教学研究和教师培训中提供指导。高中组全体英语教师将继续努力,深入英语课堂教学的研究,提升高中英语教学的质量。工作室也将继续作为教师专业成长的摇篮,推动教学方法的创新和教师能力的提升。

附:听课教师课后感想

谢碧瑶老师在教学过程中充分显示了自己深厚的文学功底,巧妙利用了春江花月夜的经典名句,让学生进行比较和分析,体现了多学科融合。她还擅长通过眼神交流、微笑、点头等非语言方式与学生进行互动,让学生感受到教师的关注和支持。同时,学生也积极回应教师,课堂气氛活跃而有序,师生之间形成了良好的教学相长的氛围。碧瑶老师年轻,充满激情,富有感染力,能够将自己对英语教学的热爱传递给学生,激发学生的学习兴趣和学习动力。这种情感投入不仅有助于提高课堂教学效果,还对学生的情感态度和价值观产生了积极的影响,培养了学生对英语学习的热爱和对知识的追求。

谢碧瑶老师展现出了高超的教学能力,能够根据教学目标、教学内容和学生的实际情况灵活选择教学方法和教学策略,条分缕析,层层递进,设计出合理、有效的教学环节。在课堂教学中,她能够自如地驾驭课堂,以任务为导向,设计了一系列具有明确目标和可操作性的任务,引导学生在完成任务的过程中学习和运用语言知识。任务的设计从简单到复杂,逐步提升学生的学习能力。如在阅读前先预测,精读时就listen to a shell引导学生注意修辞手法,然后追问What will the article talk about next? 这种任务驱动教学法指向明确,任务清晰,使学生在 “做中学”,一步步跟随老师的步伐走向深度阅读,充分理解,最终完成教学目标,充分调动了学生的学习积极性和主动性。一节课下来,我获益匪浅,意犹未尽。教学无止尽。只有不断学习,实践和反思,才能真正保证教学目标的实现。 (洪珍)

听了谢老师的课,感触良多。不仅仅惊叹于年轻教师扎实的教学基本功,流利的口语表达,亲切自然的教态,娴熟驾驭课堂的能力,实乃后生可畏;更加感慨老师自身对于文学的热爱,以及基于学生的认知和理解对文本进行解读重构。所设置的问题也颇具匠心,由浅入深,层层推进,通过阶梯式问题设计,实现从基于语篇的学习理解到深入语篇的应用实践,再到超越语篇的迁移创新。

印象深刻的是分析3-5段时,以问句开始,What does “universal interest” and “personal style” refer to respectively in Para. 5? 启发学生留意作者在3-5段所使用的论证方式,如例证法、类比法等,要求学生在理解文本表层信息的基础上,解读文本的内涵,分析段落内部的写作手法以及逻辑关系,从中把握作者的写作意图。让学生通过分析、推断、概括等思维活动,深入理解语篇的论点、论据以及论证方式,从而促进学生逻辑思维和批判性思维的发展。同时分析作品中使用的语言(如比喻、隐喻、象征等修辞手法),思考这些手法如何增强主题表达,分析作品激发的情感反应,比如读后感受、个人共鸣或思考,引导学生理解作品的深层意义。最后,谢老师引用名人名言Behind every book is a man, behind a man is a race, behind a race is a natural and social environment.启发孩子们思考,文学对培养我们的同理心,拓宽视野,促进批判性思维,激发创造力,提供心灵慰藉和反应社会变革方面影响深远而多元。这些影响使文学成为人类文明的重要组成部分,增强了人与人之间的连接,并深刻影响我们的思想和行为。

铃声响起时,大家还沉浸在优美的文学意境里,一堂好课大抵就是这个样子吧。 (杨俊丰)

在中学部举办的优质课竞赛活动中,我有幸聆听了苏杰老师的一节阅读课,整堂课亮点频出,精彩纷呈,让我收获颇丰。以下是我结合课堂观摩和自己的理解谈谈我的心得体会。

一. 多媒体的巧妙运用

在这堂阅读课中,苏教师充分利用了多媒体手段,通过展示经典文学作品的图片,激发学生的学习兴趣;通过播放音频片段,帮助学生更好地理解文本内容;通过动画和图表,使复杂的文学理论变得直观易懂。这些多媒体手段的运用,不仅丰富了课堂内容,还提高了学生的参与度和理解力。

二.深度解析与拓展延伸

在细节阅读和深度解析环节,苏老师引导学生深入剖析文本内容,理解文学作品中的深层含义和作者的写作意图。通过提问、讨论和类比等方式,帮助学生逐步揭开文学作品的神秘面纱,发现其中的真理和美。比如通过贝壳听到微弱的声音来类比文学作品中的真理和美,以及通过诗人的例子来证明有些真理和美需要敏感的灵魂去发现,都极大地增强了课堂的生动性和说服力。同时,苏老师还鼓励学生进行拓展延伸,将课堂所学与自己的生活经验相结合,形成自己独特的见解和感悟。

三.教学理念的转变

这堂课充分体现了新课标的教学理念,即“以学生为主体”。教师不再是课堂的绝对主导者,而是成为学生的引导者和合作者。在课堂上,苏老师鼓励学生主动提问、积极讨论,通过小组合作和互动学习来加深对文学作品的理解。这种教学理念的转变,不仅提高了学生的学习兴趣和积极性,还培养了他们的自主学习能力和批判性思维能力。

通过这次观摩,我深刻体会到,作为一名英语教师,不仅要具备扎实的专业知识,更要不断创新教学方法,激发学生的学习兴趣,培养他们的思维品质和自主学习能力。我将把这次学习的收获融入到我的教学中,努力提升自身的教学水平。 (仇晓荣)

苏杰老师以讨论学生耳熟能详的文学名著出发,通过设置相关的问题,一方面创设了特定的教学情境,调动了学生的生活经验;另一方面,聚焦了文本主题——文学作品的魅力和品质,激活学生思维,形成阅读期待。在第二个环节,教师引导学生关注段落的主题句,快速找到优秀文学作品的三个品质。通过回答这三个问题,学生可以快速梳理、概括文章的主要内容,教师不断引导学生将梳理出来的关键信息以思维导图的形式呈现,一方面罗列了关键的词汇短语,有助于学生学习文章的语言;另一方面使得信息之间的关系更加直观和清晰,有助于学生梳理语篇的结构。在这一过程中,教师同时引导学生关注论证方式,让学生通过分析、推断、概括等思维活动,深入理解语篇的论点、论据以及论证方式,从而促进学生逻辑思维和批判性思维的发展。这些问题开放性比较大,主要目的是要求学生将已有的知识经验和优秀文学作品的三大特点建立联系,审视自己喜爱或者所读的中国文学作品,最终实现走出文本、超越文本的目的。通过这一系列问题的设计,教师实现了以下几个目标:第一,学生在小组合作模式下从多维度对文本进行解构和意义建构,再次加深对文本深层次的解读;第二,学生实现了从跨文化视角观察和品鉴中国的优秀文学作品;第三,学生相互交流,互相推荐中国文学作品,提高对文学作品的阅读兴趣,实现对中国文化的渗透,提升学生的文化自信。

发展学生核心素养、提升学生思维品质的课堂实践,都离不开教师精心的教学设计。在苏杰老师的教学过程中,一切英语学习任务的设计都要围绕主题语境设置阶梯问题,从基于语篇的学习理解到深入语篇的应用实践,最后到超越语篇的迁移创新,逐步实现深度学习,促进能力向素养的转化。 (胡黎莉)