他是江苏省科普作家协会重点支持培养的青年科普作家,是美国名校昆虫学在读硕士,同样令他自豪的是,他是南外仙林分校的校友,中学在这里生活了六年。

正值南外仙林“六大节”之一的科技节,5月17日下午,在学校小剧场,2017届学长詹志鸿给初中学弟学妹带来一场“刷新认知”的讲座。

科学严谨的态度,娓娓道来的讲述,一张张亲手拍摄的稀有昆虫照片,一个个新奇有趣的昆虫知识,不仅让同学们大开眼界,更对大自然涌生出另一番感触。

害虫?益虫?

从“分得清”到“分不清”

很多人熟悉昆虫,却不知道“昆虫”名称的由来,詹志鸿由此说起。在汉语中,“昆”有众多的意思。在自然界,昆虫是数量很多的物种。

世界上95%的物种属于无脊椎动物

85%的无脊椎动物属于节肢动物

90%的节肢动物属于昆虫

昆虫是地球上数量最多的动物群体。如果单从数量多寡来看,这个世界是属于昆虫的世界。为什么昆虫的种类如此丰富?他抛出这个思考题。

接着他依次介绍了昆虫各部分身体结构——

接着,话题开始深入——人们习惯于把昆虫划分为“害虫”或是“益虫”,那么什么是“害虫”?什么是“益虫”?

“害虫”和“益虫”只是以人类的角度出发,自然界中不存在类似划分。

人类与昆虫的相处,

到底是谁侵扰了谁?

很多人看到昆虫会害怕,有些人会立即拍死它们。多数人不喜欢甚至厌恶昆虫入侵自己的生活空间,认为昆虫是低等的、原始的生物。

但詹志鸿说,从科学的角度看,“人类并不比昆虫高级,昆虫也没有比我们原始”。大二时学“无脊椎动物演化学”,教授在第一节课上就说,“世界上所有现生的生物,和我们人类都是平行的关系,没有高级或原始之分”,我们只能用原始去形容化石,或者已经灭绝的物种。

昆虫也并不可怕,没有一种昆虫是被自然设计为以伤害或恐吓人类为生的,它来到世界上,有它自己的任务。为什么我们经常能见到它们?因为随着人类的快速发展,占据了本来属于昆虫的生活区域。换句话说,不是昆虫侵扰了我们,而是我们侵扰了昆虫的世界。

面对浩瀚如星辰的昆虫学,

必须承认“我们不知道”

最后,他回到刚开始的问题:为什么昆虫的种类那么丰富?答案令人意外,科学的回答是“我们不知道”。

他的导师、全美最著名的分类学家对他说,没有人能称得上是一位真正的昆虫学家,因为昆虫学浩瀚如星辰,单凭个人智慧,无法解释其中的许多奥秘,毕生研究也只能触及其中极少的一部分,也许是十万分之一。

从昆虫学诞生的时代起,科学家们就试图去解释“为什么昆虫的种类这么丰富”,提出了许多假设,但没有一种能适用于所有的昆虫。在昆虫面前,人类只能承认“我们不知道”。

就像法布尔在《昆虫记》中说的那样:

即便已经小有名气,詹志鸿一直谦逊地自称为“昆虫爱好者”,他愿意继续俯身于山水之间,研究昆虫,探索大自然,也希望通过参与科普工作,让更多人重新认识动植物,包括生活在我们身边的昆虫。

大胆提问 VS 谨慎解答

讲座最后10分钟,可以自由提问。面对有趣的昆虫世界,同学们提出五花八门的问题。詹志鸿连连赞叹:“没想到大家的提问,质量都这么高!”他科学严谨、内涵丰富的回答,也赢得同学们阵阵掌声。

昆虫和我们人类不一样。我们人类是肌肉组织暴露在外面,但昆虫外面是骨骼,里面才是类似人类肌肉的组织。你看见的是昆虫的外壳,可能它里面已经空了。这也是为什么一些昆虫标本能够保存几百年都不会腐化,甚至连颜色都没有改变,因为这是它的外骨骼结构。这也是昆虫最为重要的特点之一。

好巧不巧,这是我大一时的一篇论文,教授让我们写的就是“如果蚊子灭绝了,世界会变成什么样子?”如果蚊子灭绝了,那么以蚊子为食的动物,比如蜻蜓,数量就会锐减。以蜻蜓为食的鸟类或其他小动物,数量也会减少一部分,没有那么多了。依靠这些动物传粉的植物得不到传粉,数量也会减少。这是一个连锁反应。虽然蚊子是许多疾病的携带者,但是这个世界不能没有蚊子。如果没有蚊子,会带来其他许多物种的改变。

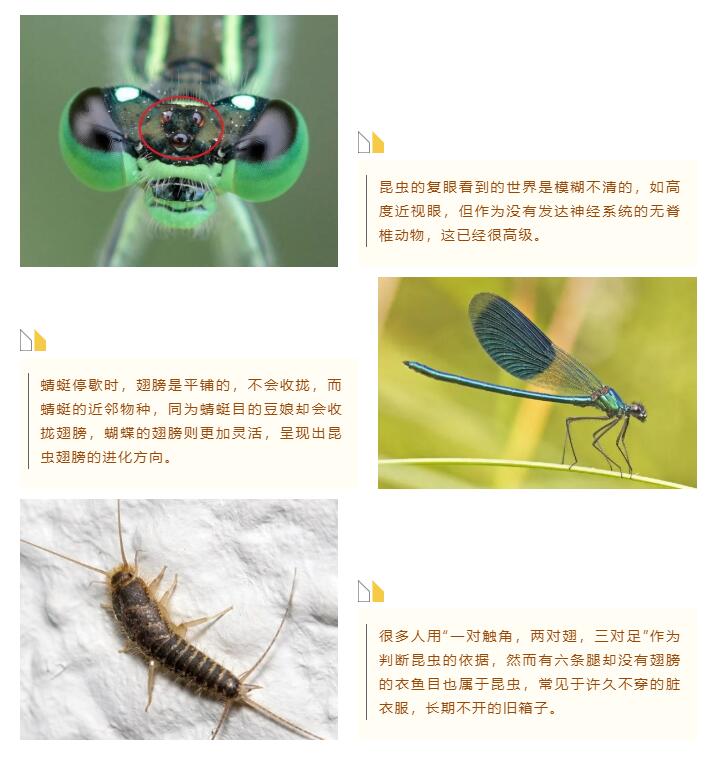

我大二学习演化时,有一个重要的观点:“人类为了看见世界,所以有了眼睛”这句话是错误的。因为演化的过程是不可预测的,是随机发生的,我们不能说昆虫为了什么样的目的而演化出某个结构,只能说昆虫的某种结构能够帮助它更好地适应环境。各种昆虫“适者生存”地演化出各自的结构、器官或一些本领,至于为什么?目前无法解释。

我从一个侧面回答这个问题。大家都知道,昆虫是由头、胸、腹组成的,头上有眼睛和触角,胸部有腿或翅膀。我们能否通过编辑基因,让昆虫的头上长出翅膀或腿呢?答案是可以。科学家通过控制果蝇某些基因的表达程度,成功地让它在头部长出了腿、翅膀。回到你的问题本身,单纯从科学的角度,不是没有可能。但涉及人类伦理,不可以做这样的尝试。

昆虫中有些是日行的,有些是夜行的。像白天行动的蝴蝶,晚上一般不可能看见它们。而飞蛾是夜行性的。在晚上,它是靠月亮“导航”的,根据月亮自转的角度变化,调整它的飞行轨迹。面对人造光源,它可能失去判断,仍然按照某种规律调整飞行角度,导致飞出的轨迹是一个弧形,慢慢地无限靠近光源,最后就飞进光源。这是解释“飞蛾扑火”的假设之一。另一种假设是飞蛾为了寻找食物,后一种假设没有得到进一步的证实,建议暂时采信第一种假设。

遵从兴趣,志存高远

詹志鸿中学时被大家尊称为“南外仙林的法布尔”。他从小喜欢昆虫,家里有大大小小几十个盒子,养着各种昆虫。在小学一年级“成长的脚印”中,他就用稚气的笔迹写下“我长大了想当动物学家”。

小学时他出版过与昆虫有关的故事,高一开始自学昆虫学大学教材,高二创办学校第一个昆虫社团,并发表昆虫学论文,高中毕业后被美国昆虫学排名第三的威斯康星大学麦迪逊分校录取。

18岁时接受采访,面对摄像镜头,他说未来会“毫不犹豫回到国内,为国家的昆虫学做出贡献”,“科学之火如果必须要用少数人的生命点燃,那么我希望这个人是我”。

现在他离当初立下的志向越来越近。目前已发表锹甲科昆虫系统发育学文章2篇,发现锹甲科中国新纪录8种;发表有关赤翅甲生活史文章1篇,任《中国锹甲图鉴》主编。他在美国硕士阶段的学习已接近尾声,正计划回国继续攻读昆虫学博士。

人生要有理想

不以考名校为目的

“今天站在这里,我挺感动的。”讲座结束,即将离开小剧场的舞台,詹志鸿恬淡平静的语气中透着深情,“八年前,我也坐在这里。那时经常到小剧场参加各种活动,包括科技节。本来今天我想换上一身(南外仙林的)校服来做演讲,很可惜没有找到,可能是落在美国了。”他由衷地给学弟学妹提出两个小建议。

1. 做人要有理想,不是以考上某个高中或者大学为目的,而是长期的理想,是你愿意为之奋斗一生的目标。我的理想是,在昆虫研究领域,要给这个领域留下一些什么。这个目标一直激励着我前行。所以,哪怕你中考失利、高考失利,没有去成你想去的学校,这都没关系,如果你有理想,不管用什么样的方法,都会去达成。一个学校不应该成为决定你理想的唯一因素,你应该要有自己的信心,自己的信念。

2. 多多珍惜身边的同学,珍惜相处的每一天。我在南外仙林生活了6年,尤其初中3年给我留下非常深刻的印象,至今常常梦起,梦见我初中的好朋友,初中老师说过的话。等长大了回头去看,会觉得是人生中最最值得留恋的回忆。南外仙林是这样一所优秀的学校,我相信大家都能成为自己想要成为的人。

读懂法布尔的昆虫世界

最近詹志鸿的科普新作《解读昆虫记》正式出版,已上架网上书店。书中精美的昆虫图片,都是他走遍名山大川,在寻访昆虫的途中自己拍摄的。